Opinión

No al mito, sí a la verdad de pan bendito

La batalla triunfal puede ser dramatizada, el heroísmo exagerado, la originalidad identitaria sobredimensionada, pero nunca deben ser inventados.Las identidades nacionales no se encuentran: se construyen. No están escondidas en algún rincón de la conciencia del pueblo, como los huevos de pascua, esperando a que alguien descubra su paradero. Son producto de la recuperación de la historia y la elección de símbolos patrios, decisiones ambas de pensadores y líderes políticos. Si una nación, como dice Benedict Anderson, es una “comunidad imaginada”, quienes inciden en el imaginario colectivo –los historiadores, narradores, arqueólogos, antropólogos, filósofos, sociólogos, politólogos, y sobre todo los gobernantes y sus ideólogos– son quienes devienen en arquitectos del edificio identitario. Y no, no estoy comprando la tesis Carlyle de que la historia es la suma de las biografías de los grandes hombres; muchos connacionales anónimos contribuyen a esa edificación, a no dudarlo, y no como albañiles sino como correctores o perfeccionadores de los planos de las élites. Pero sí hay un proyecto, un diseño, que si bien parte de la realidad también la moldea para embellecerla en torres épicas y cúpulas victoriosas.

Santo y bueno. El problema es que esa injerencia puede tergiversar la verdad, incurrir no en mejoras estéticas sino en mentiras estructurales. Si el razonamiento humano está impregnado de subjetividad, el ejercicio de la razón puede introducir un vertedero para maximizarla o una criba que la minimice. Aunque ninguna nación ahorra pintura rosa al decorar la fachada de su identidad ni ornamentación al adornar sus capiteles, las que han descollado en el devenir universal tienen cimientos veraces y columnas auténticas. La batalla triunfal puede ser dramatizada, el heroísmo exagerado, la originalidad identitaria sobredimensionada, pero nunca deben ser inventados. Lo aprendí hace mucho. Cuando estudiaba en Oxford me llamaba la atención que mis maestros británicos hablaban de las figuras históricas de su país con realismo; reconocían sus limitaciones, incluso bromeaban sobre sus flaquezas con su consabida ironía. Mi sorpresa de mexicano asido al tótem les sorprendía. Ellos, después de todo, reconocían las contribuciones decisivas de aquellos personajes. ¿Para qué carambas tenían que inflar su grandeza?

Fue entonces, hace casi 40 años, que escribí que “el mejor homenaje que se puede hacer a un gran hombre es demostrar que fue grande sin dejar de ser hombre”. O mujer, desde luego. No es necesario ni conveniente fundir las vidas y las obras de los constructores de una nacionalidad para esculpirlas en un metal falsario que, además, los va a entumecer a perpetuidad. La narrativa maniquea de ángeles y demonios, almidonada y tiesa, tarde o temprano se les atraganta a los pueblos. Digerir el pasado, nutrirse de él, presupone ingerirlo con toda su plasticidad real, con sus tonalidades y contrastes. Si conocemos a nuestros héroes como seres impolutos y después se nos demuestra que tuvieron vicios, que también se equivocaron, se nos derrumbarán. Si los conocemos como lo que fueron, con su debe y su haber y su saldo acreedor, no nos decepcionarán nunca. Ah, pero en México preferimos la historia de estampitas brillosas que se decoloran con el tiempo. ¡Y todavía hay quienes dicen que somos nosotros, los enemigos de mitología, los que le socavamos el orgullo mexicano! Los mitos de la educación pública, con su glorificación artificial e insostenible, le han hecho mucho más daño a nuestra autoestima que cualquier búsqueda de la verdad.

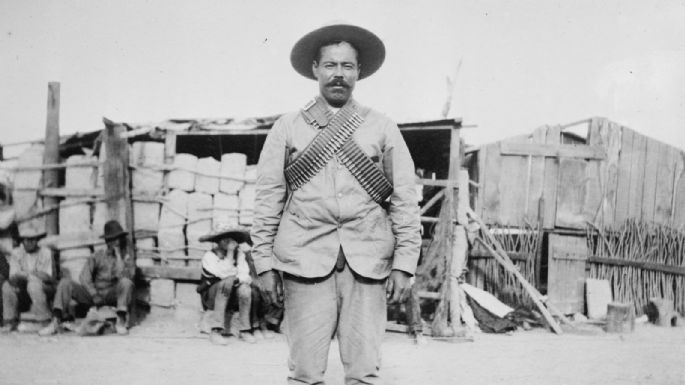

Redacto estas líneas a propósito de la lectura de un libro que presenté en la Feria del Libro de Monterrey: Crímenes de Pancho Villa, de Redeziel Mendoza (Debate, PRH, 2025). Es una investigación pulcra y minuciosa de la violencia y la crueldad extremas de un conspicuo habitante del panteón de nuestro heroísmo oficial. Adentrarse en ella es recibir un puñetazo en el estómago patriotero. Villa, el justiciero, el defensor de los campesinos que puso en su lugar a los hacendados, el invasor de Columbus, el vengador de México, fue un criminal que violó a muchas mujeres y asesinó a sangre fría a centenares o miles de personas. ¡Uf! Yo, que hace décadas me aficioné a la historiografía y leí a biógrafos rigurosos –a Katz, en este caso–, ya tenía una visión crítica de Doroteo Arango y sabía de sus excesos, aunque no sabía que hasta por llamarle por este su nombre de pila llegó a matar. Pero el trabajo de Reidezel es mucho más crudo. Quizá pueda objetársele que, puesto que las fuentes son en su gran mayoría testimonios de descendientes de sus víctimas, la nueva obra resulta un poco sesgada. De todos modos, no veo cómo pueda evitarse tal sesgo si de investigar crímenes se trata. ¿Luchar en la Revolución justifica violentar jovencitas indefensas o quemar vivos a quienes osaban cuestionar sus acciones? Cuando Luis Cabrera dijo que “la Revolución es la Revolución” no otorgó una patente de corso a los revolucionarios, como no lo haría nadie con un mínimo sentido moral. En una guerra civil se procura eliminar al enemigo, no a la mujer indefensa o al civil ajeno al conflicto.

Si Reidezel Mendoza cuenta la verdad, o una parte de ella, ¿qué nos queda del centauro del norte? En cualquier caso, los mexicanos que sabemos que no hay que mentir para querer a México, quienes lo amamos más como filia que como patria, debemos agradecer su libro y pedir que continúe la indagación, la búsqueda de hechos, el cotejo de fuentes, el rigor académico sin el cual no hay historia que valga. Que vengan más textos así, sobre Pancho Villa y todos los personajes que se veneran en este país. Y de paso, que dejemos de venerarlos para dedicarnos a admirar a los que lo merezcan, a reconocer a quienes hicieron más bien que mal y cuyo legado es objetivamente benéfico para la nación mexicana. Yo estudié al Benito Juárez de carne y hueso, al que –así lo escribí para enfado de algunos– “sólo tenía de indígena lo que no podía quitarse de encima”. ¿Qué quise decir? Que Juárez fue un liberal que rechazó el indigenismo, que creyó en la igualdad de todos ante la ley y que, sin proponérselo, perjudicó a los pueblos indios al expropiar sus tierras comunales junto con las propiedades eclesiásticas. Ese fue un yerro que hoy podemos ver gracias a la perspectiva que da el tiempo, como podemos valorar su lucha contra la intervención francesa y en favor de la secularización que impulsó a México a la modernidad. Su balance fue más que positivo. Y por ello, porque lo conocí completo, con sus virtudes y defectos, con sus aciertos y equivocaciones, nadie lo puede sacar del sitial de admiración de mi mexicanidad. ¿Para qué erigir ídolos con pies de barro cuando tenemos héroes con plantas venturosamente cuajadas en la realidad?

Si no se dan cuenta de que la veracidad es mejor pedestal que la mitificación para sostener la identidad nacional, allá ustedes. Yo me quedo con la suave fragilidad mexicana. Porque yo, como López Velarde, amo a México no cual mito, sino por su verdad de pan bendito.

_______________________________

Texto de Opinión publicado en la edición 0029 de la revista Proceso, correspondiente a noviembre de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.