Periodismo

La memoria como un lienzo: Julio Scherer y José de Lima, una amistad que no termina

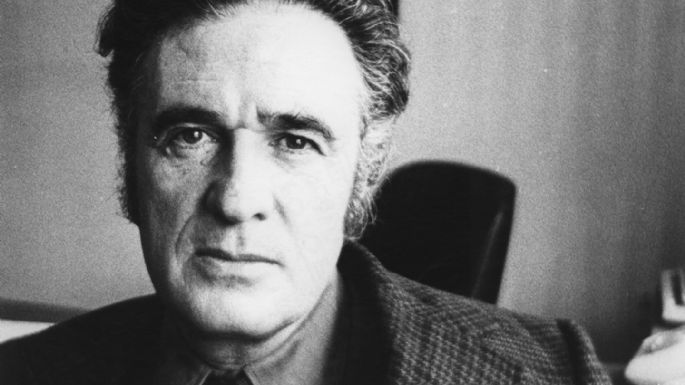

Con motivo del noveno aniversario luctuoso de Julio Scherer García, cofundador de esta casa editorial, se publica un fragmento del texto "Anécdotas de familia", en el cual Rodolfo de Lima –hijo de José de Lima– celebra el cariño y afecto entre su padre y el periodista.CIUDAD DE MÉXICO.– Julio Scherer y José de Lima se conocieron por iniciativa del segundo, quien, como ejecutivo de Nestlé México, decidió anunciarse en Excélsior. Pepe de Lima, recuerda el segundo de sus hijos, Eduardo, acostumbraba leer cada domingo la columna “Desayuno” que aparecía en la página frontal del periódico. Los autores de los “desayunos” eran Julio Scherer García y Manuel Becerra Acosta.

José de Lima tenía, además, un gran interés personal por conocer al reportero. Lo admiraba por la calidad y claridad de su trabajo. La gran personalidad del empresario y su perseverancia en lograr un acercamiento con don Julio rindieron sus frutos, y no sólo ellos se hicieron amigos, sus esposas congeniaron y se unieron a una amistad cuádruple que duró todas sus vidas.

Era el final de los años cincuenta cuando Julio y Pepe empezaron a tratarse. La familia De Lima volvía de una corta estancia en Suiza, sede de la empresa multinacional en ese país europeo. Nestlé había designado a José de Lima como su director en Centroamérica y tendrían que establecerse en Guatemala, centro de operaciones para esa zona.

Rodolfo de Lima, primogénito de los De Lima, escribió un texto largo al que tituló Anécdotas de Familia. De ahí está tomado el siguiente fragmento:

*****

Previo al viaje familiar a Guatemala los dos hijos mayores, Rodolfo y Eduardo, permanecerían en México para no perder el ciclo escolar. Quedaron bajo el amor y los cuidados de Julio y Susana.

De su estancia en la casa de la familia Scherer Ibarra es el texto que escribió Rodolfo de Lima Jouanen:

A fines de 1962, y después de que mi hermano Eduardo y yo vivimos casi un año con los Scherer Ibarra, nos fuimos a Guatemala, país donde cursé y terminé mis estudios de preparatoria.

Debo decirles que la breve, pero muy intensa estancia en casa de don Julio y doña Susana fue un bellísimo y memorable capítulo de vida.

Julio por aquellos años trabajaba ferozmente en el periódico Excélsior mientras escalaba los peldaños que lo llevarían poco tiempo después al puesto número uno de la prestigiada cooperativa.

Lo veíamos muy poco. En ocasiones aparecía como exhalación, siempre armado con un libro bajo el brazo, comía con nosotros; eventualmente echaba un breve sueñito vespertino y salía corriendo de regreso al periódico y a la conquista de su pasión y vocación periodística.

Sin importar que ya por entonces fueran como seis sus hijos y nosotros dos los agregados, Susana y Julio tenían siempre tiempo y voluntad para dedicarnos momentos de verdadera convivencia y comunicación constructiva.

Durante el día, Susanita. Por las noches, Julio. Las citas de reunión más frecuentes eran en su habitación.

Todos sentados en círculo, trepados con las pijamas puestas sobre la gran cama king size que tenían, disfrutábamos la conversación de ambos.

Escuchábamos con verdadero gusto y delicia las vivencias de Julio en el periódico, su quehacer periodístico y desde luego sus puntos de vista y opiniones sobre los principales sucesos políticos y sociales del día.

Susanita no sólo era su esposa. También fue –en mi opinión– su consejera, sobre todo en lo aparentemente trivial y humano. También creo que fue su conciencia y hasta su guía espiritual por momentos. Era Susana una mujer dotada de una gran inteligencia emocional, que atraía la atención de Julio con opiniones, criterios y propuestas que muchas veces eran de filoso acierto.

Era también la época del presidente Adolfo López Mateos. Los periodistas eran sagrados e intocables. Un auténtico cuarto poder. Julio era ya entonces un periodista y reportero muy destacado, respetado y poderoso.

Tal vez para facilitar su labor periodística el gobierno le asignó para su coche placas de circulación de senador. Un precioso Dodge de año reciente, tal vez de 1960, que tenía sólo dos puertas y era semiautomático.

Con apenas 15 años, valerosamente me lo prestaron en varias ocasiones para llevármelo desde Río Marne, donde ellos vivían en la colonia Cuauhtémoc, hasta la calle de Moliere, en la colonia Polanco, donde estaba mi escuela.

Más de una vez se me acercaron los policías de tránsito en motocicleta, los famosos tamarindos, que, cuando veían el número de las placas de senador que portaba el coche y que empezaban con una doble A, se desdibujaban de manera mágica permitiendo al chamaco imberbe y sin licencia de manejo, que era yo, continuar campante su camino.

En una ocasión, después de clases, Eduardo mi hermano y yo decidimos desviar nuestra ruta original al departamento de Marne, y nos fuimos a pasear por la colonia Irrigación, donde habíamos vivido con mis padres antes de expatriarnos a Guatemala. Queríamos presumirle el coche de los Scherer a nuestros cuates y vecinos de Presa Sanalona.

Sin querer le dimos un cerrón peligroso a un conductor que se lanzó furioso tras nosotros. Al estilo de las series que veíamos en la tele, y con más miedo que otra cosa, pusimos llantas en polvorosa por toda la colonia arriesgando coche y vidas propias y ajenas. Afortunadamente logramos huir. Sólo que nuestros cuates se quedaron con las ganas de conocer el bello coche de Julio y Susana.

Educados en un sistema donde la mentira era castigada a lo despiadado, me apresuré a confesarle a Susanita el infortunio. Después de una buena, pero cariñosa regañada le dio vuelta a la página y el bochornoso suceso quedó para la memoria.

Tanto Lalo como yo nos felicitamos siempre de la oportunidad que la vida nos brindó de estar y compartir la casa de los Scherer. Susanita habría de convertirse más adelante, en nuestro tiempo adulto, en una amiga extraordinaria.

Recién casados Cristina y yo alquilamos un pequeño apartamento, muy cerca de los Scherer en la calle de José María Olloqui. A menos de dos cuadras de su casa de Gabriel Mancera donde vivieron hasta la muerte de Susanita.

Aprovechamos la cercanía para frecuentar la casa Scherer. Pasamos horas conversando con Susanita y cuando fue posible con Julio. Nada en ellos había cambiado con el tiempo. Su comportamiento auténtico, veraz, apasionado y honesto ahí estuvo siempre. Muy valioso el recuerdo.

Volviendo a 1962, por las noches y tarde generalmente llegaba Julio y sistemáticamente toda la chamacada se desbarrancaba literalmente por las escaleras para acudir a su encuentro, y nosotros no éramos la excepción. Para cada hijo o hija tenía una palabra o gesto de afecto. Jugaba con nuestros nombres como le placía. Rodolfón era mi apelativo.

Su paso siguiente era llegar hasta su cuarto, saludar y besar tiernamente a Susanita y para entonces solicitar con impecable decencia a la cocinera la preparación de su diaria y tradicional milanesa. Antes de comerla la cubría con una generosa cantidad de mayonesa que mezclaba previamente con salsa cátsup. Tortillas calientes coronaban su singular antojo culinario.

Pocas veces en mi vida vi a alguien comer con tanto gusto y rutinario ritual, milanesas bañadas de ese rosado menjurje. No sé cuántos años le duró a Julio el hábito culinario descrito, pero mientras duró lo gozó como se gozan pocas cosas en la vida. Lo que sí puedo afirmar es que cuando visitábamos a los Scherer en Gabriel Mancera en los años ochenta el ritual de las milanesas estaba vivo.

Tanto Julio como Susana figuran entre nuestros grandes e inolvidables amigos y mentores. Cristina y yo hemos tenido muy pocos y tan memorables como ellos en nuestra existencia.

De los dos tuvimos estupendas lecciones de vida y, sobre todo, aprendizaje de conceptos claros y profundos sobre la verdadera amistad. Nos dieron lecciones de amor y afecto inolvidables, y particularmente aprendimos cómo la mejor conversación con el amigo es aquella en la que se le escucha y se le escucha sin límite. Qué difícil resulta aprender esa simple regla que procura tantas y tan buenas satisfacciones.

Transcurrido el tiempo descubrimos el peso que la amistad de los Scherer dejó en nuestras vidas. Creo que si yo no hubiera conocido a Susana y a Julio, mi unión matrimonial con Cristina no habría ocurrido.

De ellos aprendí que por encima de la sola belleza física o de cualquier bien material está el verdadero amor, el que trasciende, el que no condiciona, el que cuando inicia ya no termina, el que finca raíces y huellas sólidas en cuerpo, mente y espíritu.

*****

En su libro Secuestrados, p 44- 46 (Grijalbo, 2010), Julio Scherer García retrata la dimensión de su amistad con el empresario:

Ese mismo año, ya en los finales, a José de Lima se lo tragó el secuestro. La imagen viene a cuento: desapareció como un solitario en el mar. Su esposa, Odette, y sus ocho hijos se armaron de valor. Susana me exigía, tenaz como era: “Tienes que hacer algo”.

José de Lima nació excepcionalmente dotado. Generoso, sabía decir y sabía escuchar; solidario, hacía suyos los dolores ajenos; Mozart lo estremecía y cantaba con los mariachis; bailarín de todos los ritmos, terminaba como centro de atracción en las fiestas sin tiempo ni fatiga; funcionario de la Nestlé, no había quien pudiera alcanzarlo como vendedor de la transnacional suiza en Centroamérica. Sin freno en el amor que dio y recibió, murió como no podía imaginar que moriría: su vida rota en pedazos.

El 8 de julio de 1976, día del golpe a Excélsior, llamó a la casa desde Guatemala. Habló con Susana, habló conmigo y nos dijo que mes a mes nos haría llegar mil dólares.

“Sé que usted no tiene ahorro”, me dijo de usted que así nos tratábamos.

Después de un tiempo breve los dos matrimonios festejamos el inicio de una vida cualitativamente distinta. Los cuatro éramos cuatro, tres, dos, uno. Había recuperado el trabajo. Proceso empezaba.

Pasaron los años y sobrevino el secuestro de José de Lima. No podía caernos desdicha mayor. Resuelto a hacer lo que estuviera en mi mano, pedí audiencia en Los Pinos. Dos días después de la solicitud me recibió el presidente José López Portillo. Me escuchó con esa atención entre dispersa y concentrada que bien le conocía.

Le llegó al alma el plagio, del que aún no tenía noticia. Él y José de Lima se frecuentaron en los años de la infancia y aún en la juventud. Fuertes y flexibles, orgullosos de sí mismos, jugaban en una selva sólo conocida por ellos y enfrentaban leones, tigres, víboras. López Portillo diría que yo los miraba con amargura, fuente, quizá, de rencores que no había sabido dominar. Creo que se equivocaba. Los miraba con admiración.

“Haré lo que pueda, Julio”, me despidió ese hombre de mirada normalmente levantada y, en sus últimos años, arrastrada por el suelo.

José de Lima permanecería 50 días en una casa de seguridad, caja de zapatos, como él la llamaba.

Texto publicado en la edición 0007 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.