Adelanto de Libros

Testimonio de Rafael Méndez Valenzuela: “No te podemos dejar ir… quedaríamos como unos pendejos”

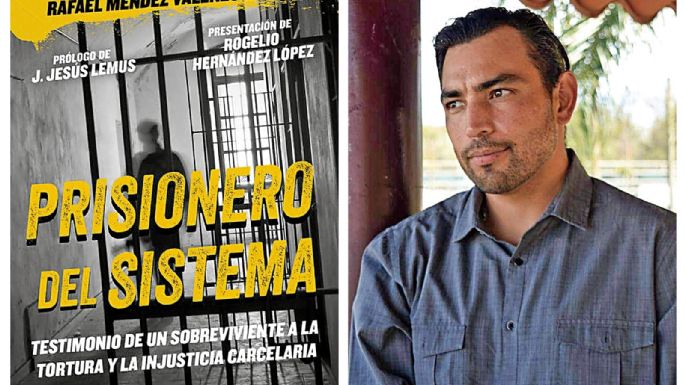

En 2008 Rafael Méndez Valenzuela fue detenido en Edomex. Agentes federales y militares lo obligaron a firmar una declaración en la que admitía formar parte de La Familia y fue a prisión 13 años. Su historia está plasmada en el libro "Prisionero del sistema", del cual publicamos un fragmento.En enero de 2008 Rafael Méndez Valenzuela fue detenido en el Estado de México. Días antes había sido contratado por una supuesta empresa de la construcción mediante la cual un grupo criminal –La Familia– reclutaba a su gente. Agentes federales y militares lo obligaron a firmar una declaración en la que admitía formar parte de esa organización y fue a prisión, donde permaneció 13 años. Su historia está plasmada en el libro "Prisionero del sistema", publicado por Grijalbo, del cual publicamos un fragmento del capítulo sobre su detención.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– –¡Listo, mi AFI! ¡Ya va preparado! –indica el soldado.

El helicóptero despega. Ahora estoy sentado en medio de dos policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Escucho que me llevan a las oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Después hay silencio.

Seguro que en esas oficinas hay personal especializado que va a entenderme, me consuelo. Sí. Les contaré todo desde el principio. Que estoy en el Zócalo abstraído en los movimientos de los danzantes indígenas cuando escucho una voz junto a mí.

–¿Qué onda, carnal? ¿qué haces? ¿quieres trabajar?

No contesto. Se presenta. Dice llamarse Enrique. Reparte volantes en los que se lee una oferta de trabajo en la construcción de carreteras del Estado de México.

–¿Y de qué es la chamba?

–De todo. Manejar maquinaria pesada, hacer todo lo que tiene que ver con la construcción.

–Ah, órale...

¿Quieres aventuras, Rafael? Ahí está tu oportunidad, me digo. Trabajar aquí, conocer otros ambientes antes de regresar, ¿por qué no? (Si pudiera volver el tiempo atrás me respondería: “Porque no, pendejo, porque no. Y ya, vete de una vez a tu casa”.)

–¿Y qué hay que hacer?

–Vamos a la oficina. Está aquí a la vuelta. Para que platiques con el ingeniero y se pongan de acuerdo.

Sí. En la SIEDO les describiré que camino con Enrique por la calle Tacuba hasta un edificio estilo barroco que en sus mejores tiempos pudo haber sido un hotel. Se me figura como en esas películas de época: alcobas decoradas con cortinas de terciopelo y muebles franceses, un jardín central con flores y una fuente de cantera de la que brotan chorros simétricos de agua limpia. Pero sólo lo imagino, porque del otro lado del portón se extiende un patio de ladrillos quebrados, cubierto en partes con cachos de cemento. En vez de fuente hay una pila rodeada de cubetas de plástico. El inmueble está convertido en una vecindad de paredes descarapeladas y manchadas de humedad, de cuyas habitaciones asoman niños descalzos y chamagosos.

Les diré que cruzamos el patio y subimos al primer piso por losas onduladas, vencidas por las pisadas de los años. que ahí está el ingeniero de obras, un hombre de unos 50 años que se presenta como Juan Manuel. Que me contrata rápido, demasiado rápido, luego de una breve entrevista.

–Mañana sales temprano a Toluca para que empieces a chambear, me dice. Y yo estoy feliz por haber conseguido un empleo como por arte de magia.

Les contaré que al día siguiente espero a Enrique en la central camionera de Observatorio, al poniente de la ciudad, quien llega con otros dos batos contratados como yo. Ahí vamos los tres pendejos a bordo de un Flecha Roja hacia un destino incierto.

Que llegamos a la amplia y ruidosa estación de autobuses de Toluca. Que Enrique hace una llamada y cuelga, mientras rechina los dientes y mueve la cabeza de un lado a otro.

–El jefe me avisa que vamos a tener que esperar a más personas para completar la cuadrilla.

Me asalta una ligera preocupación.

–¿Cuánto tiempo?

–Más o menos un par de días.

–¿Y mientras qué vamos a hacer? Yo no tengo dónde quedarme.

–No te preocupes, mientras esto se arma nosotros les vamos a dar comida y hospedaje, cerca del lugar donde van a trabajar –afirma.

Ahí pude haberme zafado. Pero no. Subo a esa camioneta que nos conduce a un hotelito en las afueras de Valle de Bravo.

Transcurren tres días. Me aflige la decepción.

–¿Qué pasó, Enrique? ¿Cuándo empezamos a trabajar?

–Ya mero, no te desesperes. Ya se reclutó más gente para la obra.

Pero la congoja se disipa cuando la conozco. Alta, dura y frondosa de carnes, de ojos tristes y resueltos. Lupita, como la Virgen de Guadalupe que tatué en la espalda de aquel mojado en el gabacho. No habla mucho, pero al sonreír ilumina mi día. Durante dos semanas acaricio su piel lisa y morena. Me hundo en su melena negra y pesada que cae sobre sus pechos apretados bajo el uniforme escolar blanquísimo. Ya no pienso en irme. Me quedo en ese pueblo cuajado de vegetación para jugar con sus labios carnosos y perderme en su aroma de flor de campo, en medio de los árboles viejos que se alzan hasta casi tocar el cielo. Toco el cielo. Vivo en él hasta esa mañana en que me citan en la oficina de la empresa contratista para firmar contrato.

Todo parece normal cuando esa mujer –¿Claudia se llamaba?– me entrega un papel con el nombre de la carretera y el kilómetro en el que se ubica la obra.

Son las dos de la tarde del 22 de enero. Hace frío en ese poblado boscoso perfumado de pinos. Puedo ver a lo lejos el Nevado de Toluca cubierto de nieve.

Nuestro guía no habla. A las preguntas contesta con monosílabos. A 15 minutos de camino hay un retén de policías municipales.

–¿Qué pasó, mi comandante? ¿Cómo le va? –saluda el chofer al agente que le hace la parada.

–Todo bien. Es una revisión de rutina, oríllese.

Nos bajan del vehículo. Dos uniformados nos registran con cachaza. Palpan los brazos, las piernas, los zapatos. Otros dos se asoman bajo los asientos de la camioneta, revisan la guantera, frotan el toldo, abren el cofre y buscan el número de serie entre los fierros del motor.

–Espérense un momento. Al parecer hay un problemita con la camioneta. Vamos a esperar a elementos de la ASE (Agencia de Seguridad Estatal) y ellos van a verificar si la unidad tiene reporte de robo –ordena uno de los agentes.

–Van a tener que acompañarme a las oficinas a rendir una declaración, porque este vehículo en el que viajan es robado y no veo a ningún otro civil por aquí.

Como si sus palabras fueran una señal, los agentes estatales se abalanzan sobre nosotros. En menos de un minuto tengo mis muñecas sobre la espalda aprisionadas con el metal frío de unas esposas, la cara cubierta con mi propia playera que suben por la espalda, y una venda sobre los ojos.

… Nos alejamos. Me llevan quién sabe a dónde en una travesía por veredas que se prolongan a través de brechas cada vez más empinadas. Lo sé porque mi cara no deja de rebotar contra la lámina de la caja de la patrulla que frena, derrapa, se ladea, sube y baja pendientes. Hasta que por fin se detiene.

Cuatro manos me levantan en peso para bajarme del vehículo. Huele a hierba húmeda, a bosque cerrado. Me hincan sobre la tierra.

–Ahora sí, ¿para quién trabajas? ¿quiénes son tus jefes? –preguntan los policías estatales.

Golpes en la cabeza antes de cada pregunta.

–No sé nada, íbamos rumbo a las obras de la carretera a trabajar. Veníamos de aventón con el conductor de la camioneta que dejaron ir –les aclaro.

–No, no, no, no. Ustedes andan extorsionando en los aserraderos de acá arriba.

–No, venimos de unas oficinas de construcción en Toluca. Podemos llevarlos para que vean que es verdad lo que decimos...

Uno de los policías me interrumpe con una patada en la mandíbula que me deja sin aliento y un sabor salado en la boca. Luego me alza del cuello y me avienta el vaho en la cara:

–Ya vienen la Federal y el Ejército, a ver si con ellos finges demencia.

Se acercan más vehículos. Los neumáticos rechinan sobre las piedras sueltas. El taca-taca-taca-taca de unas hélices se escucha cada vez más cerca.

Luego, esa voz firme y agitada del militar que me toma de los hombros:

–Nos vas a acompañar, chavalín, para que nos cuentes todo lo que sabes.

Sí. En la SIEDO les contaré que me llevaron al sótano de ese cuartel militar y les mostraré mis manos y mi cuerpo molido a golpes.

La SIEDO

El aeroplano toca tierra firme en la Ciudad de México. Obedezco la orden del policía y me levanto. De repente siento un empujón y estoy en el aire. Trato por instinto de proteger mi cabeza, pero no puedo meter las manos amarradas. Inclino el cuerpo hacia un lado y caigo en una superficie dura y plana. Recibo el impacto sobre el brazo izquierdo y mi hombro se entumece. La extremidad se separa de mi tórax. Lo sé porque cae sin fuerza y jala las esposas hacia abajo.

–¿Estás bien? –pregunta el oficial con una risilla nerviosa.

–No siento el brazo.

El policía federal lo palpa.

–¡Chingada madre!, quédate quieto.

Con una mano sostiene y presiona mi hombro mientras con la otra toma mi brazo y lo empuja hacia arriba. Se escucha un clic al ensamblar el hueso en su lugar, como cuando se prende un switch o se embona una pieza de rompecabezas. Ya puedo moverlo.

–Te dislocaste el hombro –dice.

El AFI me conduce por escalones, uno, dos pisos abajo. Es reconfortante el aroma dulce de las oficinas. Se abre una puerta y me envuelve el frío del aire acondicionado.

–Siéntate en el piso –ordena el agente.

Inclino las rodillas y bajo despacio porque un movimiento brusco desata dolores de quién sabe qué parte del cuerpo. Mis manos topan con una superficie metálica. Parece un escritorio. Sí, porque tiene un hueco, ese espacio donde se acomodan las piernas. Me deslizo hasta quedar en el piso. Ya abajo, me desplazo dentro del agujero del mueble para protegerme de golpes o patadas. No vaya a ser como en la zona militar.

Apenas estoy acomodándome cuando el oficial llega, me jala de las axilas y con leves empujones me conduce hasta otra oficina refrigerada. Me sienta en una silla y sale. Estoy solo. Sí, creo que aquí tengo la oportunidad de explicar lo que pasó.

Uno, el que lleva la voz cantante, toca mi hombro lastimado y lanza la primera pregunta.

–A ver, muchacho, ¿quién es el fulano que te pagaba? Ese mentado comandante Perro.

–No conozco a ningún Perro, señor. Le voy a decir cómo sucedieron las cosas y sé que usted va a creerme...

Manotazo en la cabeza.

–¿No me entendiste bien? ¡Te hice una pregunta y las preguntas se contestan! ¿O me equivoco?

–No.

–¡¿No qué, cabrón?!

–No se equivoca.

–¿Entonces?

–¿No que ya venía preparado? –interrumpe y ordena a su acompañante–: A ver, enrédale la cobija a este señorito para que no se le marquen los chingadazos.

A puño cerrado, los dos hombres lanzan golpes sobre mi torso envuelto en la abultada pero blanda colcha.

Vislumbro la escena que vi cientos de veces en el gimnasio de box en la esquina de mi casa: el boxeador sudoroso que brinca y se agacha con saltitos oscilatorios, que con los puños a la altura de la cara lanza tiros cruzados, cortos, largos, pero siempre certeros al costal que pende del techo. Pero cuesta trabajo imaginar a este par de funcionarios que ríen y jadean al compás de los porrazos que me aciertan en la boca del estómago.

Se alejan. Murmuran. Uno se acerca a hurtadillas atrás de mí y cubre mi cabeza con una bolsa plástica. Aprieta. Chingado. La misma técnica de los militares. Los oídos me zumban como abejas en una colmena. De nuevo los espasmos en mi cuerpo.

–¿Ya se te quitó lo mudo? ¡¿O quieres unos bolsazos más hasta que te matemos, maricón?!

No hay salida. Lo único que me queda es seguirles la corriente. Los percibo tan ansiosos que capaz y éstos sí me matan de un mal golpe.

No alcanzo a responder, porque aplastan de nuevo el hule en mi rostro. Me pierdo no sé cuánto tiempo.

Cuando reacciono estoy sin esposas, recostado en un -escritorio.

–Ya te alivianaste... qué bueno... Tú dices que no sabes nada, pero tus aprehensores dicen otra versión. ¿A quién le creo? ¿Al delincuente o al policía?

–Ya les dije a los militares que les iba a firmar los papeles que me dieran y que...

–¡Ah! ¡Pues por ahí hubieras empezado, muchacho! ¿Ya ves?, te hubieras ahorrado la chinga y nosotros la fatiga.

Luego en tono serio:

–Tú comprendes que ya no te podemos dejar ir, ¿no? Porque si lo hacemos quedaríamos como unos pendejos... y nadie quiere quedar como pendejo, ¿verdad?

–No.

–Bien, entonces deja arreglo lo tuyo.